半世紀前の日本の少女漫画のすばらしさ

小学生の頃から少女漫画に夢中

私は高校の時に交換留学で渡米して以降、大学・大学院・就職・結婚・子育て、とすべてアメリカだった。どっぷりと日本社会に浸かっていたのはそれ以前、人生最初の17-18年間だけである。しかしその幼少期から思春期までの間、私は日本で数多くの漫画を読んで育った。今振り返ってみると、その時に出会った漫画は様々な意味で私の成長を支えてくれていたように思う。

歳の離れた姉が二人いる3姉妹の末っ子だった私はませていて、小学校低学年の頃から母や姉たちにくっついて映画(例えば1964年の「メリーポピンズ」や1965年の「サウンドオブミュージック」)や宝塚歌劇団公演などを観ていた。漫画に関しても然り、字が読めるようになってからはまず姉たちが読んでいた漫画をおさがりで読んだ。上の姉は少年漫画が好きで「サイボーグ009」や「巨人の星」などを読んでいた。下の姉は手塚治虫の「リボンの騎士」などだったか。(ちなみに、当時は少女向け漫画も作者は皆、男性であった。)

小学校低学年の頃から月々のお小遣いはほとんど漫画購入に使っていた。週刊少女フレンド(講談社)と週刊マーガレット(集英社)を毎週欠かさず買っていた。小学2年の時、小児喘息で慶応大学病院に長期入院した時も、母が毎週発売後すぐに買って持って来てくれる漫画雑誌を見るために、同じく小児科病棟に入院していた子供たちが私の病室に集まって来て、よく看護婦さんに怒られた。

私の興味や好奇心を喚起してくれた漫画たち

私が大好きな少女漫画作品はもう50年以上前のものが多いが、ストーリーや絵の一部を今でもはっきりと覚えているのは、それをきっかけにいろいろな興味や好奇心が生まれ、生き続け、私の人生を今なお豊かにしてくれているからかもしれない。

まず始めに傾倒した作品としてはっきり覚えているのは里中満智子作の「ピアの肖像」(1964年)。吸血鬼の少女と人間の青年の悲しい恋を描いた読み切り短編だが、ストーリーも絵も大好きだった。里中満智子はこの作品が講談社の公募で初入選した時まだ16歳、だがこれがきっかけでその後、高校を中退してプロの漫画家になったという経緯を最近知って驚いた。

それ以来、里中満智子はますます私のお気に入りの漫画家となった。当時大好きだった長編連載は「ナナとリリ」(1967年)。双子の女の子とベトナム戦争に送られる青年との三角関係を描いたもの。まだ小学校低・中学年だった私は、この漫画によって初めてベトナム戦争を知った。私はのちに双子の女の子を養子に迎えたが、今から思えばこの「ナナとリリ」が、双子のお互いに対する何ともユニークな感情に最初に触れるきっかけ、養子への伏線となったのかもしれない。

水野秀子作の「白いトロイカ」(1964~65年)もすばらしい。帝政ロシアの圧政、農奴の搾取、広大な国土の南に台頭するコサックの脅威などが見事に描かれている。孤児だった主人公は、自分の素性を知らずして運命に導かれ、生みの母親と同じくペテルブルグ歌劇場の歌姫となるが最愛の人を革命で亡くす、というストーリーだが、私はこれによってロシアの少数民族や西洋オペラの影響力などに興味をもった。

次は志賀公江作の「スマッシュを決めろ」(1969~70年)。幼い頃両親が離婚し、母親に育てられた姉と父親に育てられた妹がそれぞれ中学生になってテニスの試合で突然再会し、その後さまざまな葛藤を抱えながらライバルとして成長してゆき、最後はテニスを続けながらも別々の道を歩む決心をするシーンで終わる。これは私がその当時小学5年の時にテニスを習い始める直接のきっかけとなった。私が中学の時に大学生のテニスコーチに憧れの気持ちを抱いた時も、この漫画のとおりだ、と我ながら苦笑してしまった。でもこうして大好きになったテニスは50年たった今でも続けている。

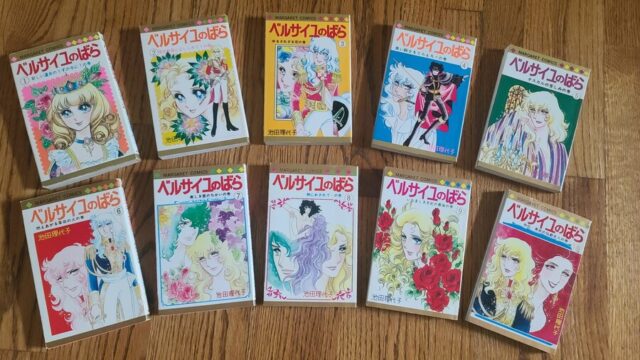

池田理代子作の「ベルサイユのばら」(1972~73年)。これは空前のベストセラー、ベルばらブームとなった。私も類にもれず、男装の麗人オスカルに夢中になった。宝塚歌劇団のベルばら公演も、最初の数年間はまだ日本にいたので何回も観に行き、何組のオスカル・アンドレのコンビは何組のそれより良い、悪いと真剣に評価していた。フランス革命についても、池田理代子の史実調査能力や、実在の人物と架空の人物を織り交ぜて作り上げていくストーリー構成の巧みさに感嘆した。

私の想いを肯定してくれた「アリエスの乙女たち」

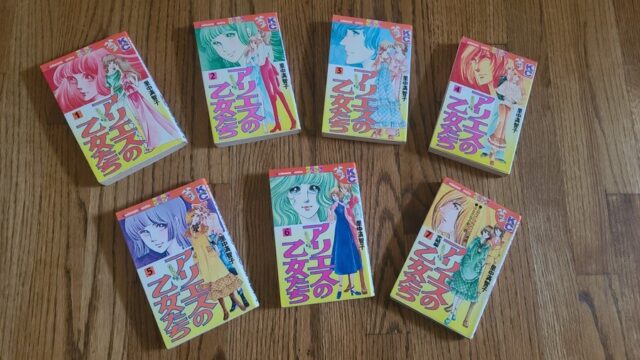

でも何といっても、ミリオンセラーとなった里中満智子作の「アリエスの乙女たち」(1973~75年)が、私に情操教育、というか「思春期のいろいろな感情を素直に認識し、それを恥じたり否定するのではなく、自分で悩み考えて生き方を選んでいくためのバネとする」ことを教えてくれた漫画、そして「読んだり見たり聞いたりする疑似体験をとおして素直に感動する心」を育んでくれた漫画である。

男女共学の高校で腹違いの、1歳離れているが同じ牡牛座生まれの姉妹が偶然出会い、お互いに魅かれ合って独占したいと思ったり、上級生の男子生徒と三角関係になったり、お互いの親の過去の行動を責めたりかばったり、そして卒業後も高校時代の様々な人間関係が複雑に絡み合いながらこの二人が成長して、真に人を愛するとはどういうことなのかを問う心の葛藤を描いている。私はずっと女子校に通ったので、男女共学の学校生活とはどういうものなのか想像もつかなかった。でも当時、私の学校生活でも思春期のいろいろな感情が交錯していて、異性の先生に憧れたり、同性の上級生を慕ったりしたものだ。そういう内容も「アリエスの乙女たち」にはきちんと盛り込まれていた。(さらに、幸い私は直接体験しなかったが、思春期の少女には重い課題となるであろう父親の不倫、母親の自殺、未婚の母となる高校生なども描かれていた。)

そういった様々な状況や感情を「アリエスの乙女たち」は実に巧みに描いていた。私は当時中学生だったが、宿題もしないで自分の部屋にこもり、ベッドの上に寝そべりながら、あまり質の良くなかった漫画雑誌の紙の上に涙をぽたぽたと落としながら読んだ。いろいろな想いで混乱していた時期もあり、「私は異常なのだろうか」と思ったこともあったが、この作品を読むとそんな私の想いをすべて肯定してくれているようで、ありがたかった。(この作品だけではない。他の作品、たとえば池田理代子の「桜京」や「章子のエチュード」なども思春期の揺れ動く少女の心、そして彼女たちが迷い傷つきながらも自分の道を切り開いてゆく過程を実によく表現している。)

里中満智子の漫画に対する熱い想いに同感

2022年5月の「私の履歴書」(日本経済新聞の連載コラム)で、里中満智子は自身の漫画に対する熱い想いが散りばめられている素晴らしいエッセイを書いていた。以下、その抜粋を紹介したい。「アリエスの乙女たち」の連載開始に際し、「私の漫画の読者である思春期の少女に、きちんと考えた上で恋をしてもらいたかった。大人になる前に、愛とは何かを真剣に考えてほしかった」、また、大人の女性向けの漫画誌「レディースコミック」に掲載を始めた時の想いとして、「人生で一度でも、心底真剣な恋をするのはとても大事なことだし、私はそのときの熱のようなものを漫画で描きたい」と述べている。

私の亡き父は児童図書出版社を経営しており、漫画を毛嫌いしていた。私にも常日頃から「漫画を読む時間があったら文学作品を読め」と言っていた。漫画がよくないという理由を聞いてもあまりはっきり答えてくれなかった。理由がないというより、わざわざ説明する必要もないほど明らかだ、と思っているようだった。私なりの解釈だが、「文章で綴られている登場人物の行動や感情は想像力を働かせて自分なりに消化し、心に落とし込む。漫画に描かれた絵やセリフでは直接的、リアル過ぎて自己特有の想像力・解釈力は育たない」というようなことではないだろうか。とにかく父は「漫画ばかり読んでいる私」に批判的だった。でも私には父に何と言われようと、文学とは違う何か貴重なものを漫画から得ている、という確信があった。

最後に、里中満智子の「私の履歴書」最終章に書かれている彼女の熱い想いをそのまま引用させていただきたい。私もまったく同感だからである。

「漫画を読まなくても人は生きていける。マンガ家など、この世に必要ないのかもしれない…。けれども人が『生きている』と実感し、『生きていてよかった』と思うのは、何かに感動したときだ。漫画やアニメ、文学、音楽、映画、スポーツ、動物、絶景、おいしい料理……。感動の対象はたくさんあるが、この『感動』は、心の栄養なのだ。」

東京生まれ。雙葉学園高校在学中1年間アメリカのフロリダ州に留学。ウィリアムズカレッジ、コロンビア大学法科大学院を卒業後、ニューヨーク州の弁護士資格を取得。マンハッタンの法律事務所でビジネス法務、その後ワシントンの世界銀行で南アジアや中東の開発プロジェクトの法務などを担当。