特集:戦後80年 親から子へ──家族の戦争体験を通して考える「伝える意義」

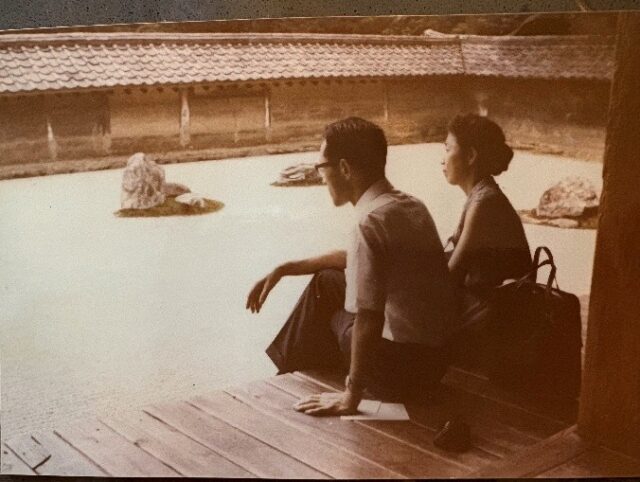

私は教育、弟はアメリカ文学の専門家として、それぞれ異なる分野を歩んできた。私たちは歴史や軍事を専攻したわけではなかったが、いつしか自然と戦争の不条理と平和の大切さを語りだすようになっていた。その原点となったのは、おそらく私たちが両親から聞いた戦争の話――今から80年前の終戦の年の実体験――だったと思う。当時父は19歳、母は18歳であった。

父がしたためた終戦の年の体験

父は戦争の話を、弟や私の前であまりすることがなかった。ところが、引退後ワープロで書き出したエッセイのひとつに、終戦の年の自身の体験が綴られていた。それは、戦争が終わってほとんど半世紀もたった1992年に、弟と私が知ることになった衝撃的な内容だった。

父は、終戦の年の三月に、海軍予備学生として広島県大竹の海軍潜水学校に入った。そこで、人間魚雷特攻のための訓練を受ける。魚雷は「あまりにお粗末なものだったが、もはや竹槍にも似たそのようなものしか、武器は無かったのである」と父は記している。大本営は戦果を発表していたが、実際には各地で壮絶な玉砕が続いていた。父は、東京を発つ前に下町での大震災や激しさを増す空襲を見聞きしており、日本が戦争に勝てるとは思えない暗い日々だったという。

8月6日の朝が来て、父たちが外で整列していると、上空にB29が飛んでいくのが見えた。その後閃光がきらめき、爆音とともに強風が吹き、皆がよろよろして隊列がくずれた。そして、広島市の方に、むくむくと大きな雲が立ち上ったのが見えたそうだ。やがて広島が新型爆弾で壊滅近くなったという情報が入り、浜辺に馬の死骸がいくつか流れついた。父たちの部隊は急遽山口県の箭内に疎開することになり、父はそこで終戦を迎える。

8月下旬、父と他の隊員たちは帰郷を許された。汽車が広島駅に差し掛かった時の光景に、父は驚愕する。赤茶色の枯れ山、壊滅した街、駅前に見えた人々は、顔や手に大きな火ぶくれができていて、苦しそうに唸っている者もいた。

父はこのエッセイの中で、大竹で美しい瀬戸内海の風景を眺めながら、平和で平凡な暮らしをしたいとひたすら渇望したと綴っている。成人する前にこのような戦争体験をし、その記憶を心の奥に秘めながら、かつて憧れた平時の普通の暮らしを黙々と続けてきた父。私たちの世代は平和な時代に生まれ育ったが、もし父がこの体験を語らなかったら、弟も私も、平和が当たり前のものだと思い続けていただろう。

母の語った空襲の夜

母の方はといえば、終戦の年四月に、当時住んでいた東京豊島区で空襲にあった。これは墨田区などの下町の大空襲に次ぐ大規模な空襲であり、「城北大空襲」と名付けられている。4月13日夜11時ころから3時間ほどの間に、350機ほどのB29 爆撃機により、総計16000近くの焼夷弾が投下されたと記録にある。その時のことは、祖母や母から断片的に聞いてはいた。父の戦争体験を書いたものは存在するが、母のものはない。そこで私は、アメリカから一時帰国をした際に、空襲体験を母からきちんと聞いてエッセイにまとめ、父のものと同様に家族の記録として、次の世代に伝えることにした。

母の話によると、母は終戦の年の一年数か月前に、戦況が厳しくなったため女学校を繰り上げ卒業し働いていた。母の父(私の祖父)は仕事で南方スマトラに滞在していたので、祖母が家と三人の子供(母、母の妹と弟)を一人で守っていた。どんなに心細かったことであろう。

母曰く、米軍の戦機は、前年の昭和19年の秋から豊島区のほうにも何回か飛来し、そのたびに夜中に空襲警報が出され、防空壕に待機したそうだ。大空襲の日、4月13日未明も深夜空襲警報が鳴りだし、直ちに祖母、母、母の妹と弟は家の近くの空き地に掘ってあった防空壕に入った。焼夷弾攻撃は主に人口の密集している池袋や巣鴨の方だったが、しばらくすると、池袋方面から火災が母の住んでいる椎名町の方にも広がってきているという情報が、防空壕にも伝わってきた。そこで、気丈な祖母が母だけ連れて自宅に戻り、炎が家の方にも向かってきているのを見て、母と二人で、用水桶と水道に繋いであったホースからの水を、塀、家の壁、庭木の上から下までひたすらかけた。周りにはだれ一人自分の家を守ろうとしている人はおらず、おびただしい数の人々が、夢中で火の手のない方向へ駆けて逃げて行っていたそうだ。女二人だけで猛火から家が燃えるのを防ぐために水をまいていたのは、信じがたいことだ。いよいよ火が自宅に近づいた時、祖母と母は防空壕に戻った。一夜あけて家に戻ってみると、周りの家は燃え尽きているのに、母の自宅は延焼を免れているではないか!前夜の水まきが奇跡的に家を救ってくれたようだ。

戦争体験がもたらしたもの

こうした両親の体験は、私と弟に深く影響を与えた。弟は戦争文学作品に興味を持つようになり、翻訳や著作を通して戦争の現実と向き合っている。今年の春は、戦争末期に東京をはじめ日本各地の都市に甚大な被害をもたらした空襲を指揮した、カーティス・ルメイの伝記を出版した。タイトルは 『東京大空襲を指揮した男 カーティス・ルメイ』 (著者:上岡伸雄、ハヤカワ新書)。

私も、教育や国際協力の現場を通して、紛争地の子どもたちや家族の姿を見てきた。引退後、在住するワシントンD.C.とその近郊で、折り紙をホームレスや低所得家庭、移民・難民家庭の子どもたちに広める活動をしている。また、折り紙を通じて子どもたちに平和の大切さを伝える取り組みにも力を入れている。その一つが、NPO法人「Little Friends For Peace(LFFP)」による子供向け夏の平和キャンプである。創設者たちは、「恐れ」や「孤立感」が暴力を助長すると考え、子どもたちに平和構築のスキルを教えることが、思いやりと尊重に満ちた平和な社会づくりにつながると信じて、この活動を約40年前に始めた。このキャンプは、1982年にD.C.で設立された「広島・長崎平和委員会(Hiroshima and Nagasaki Peace Committee)」と連携し、長年にわたり同委員会が招待した広島・長崎の被爆者をキャンプに招いて、子どもたちに被爆体験を語ってもらってきた。しかし、コロナ禍と被爆者の高齢化により、訪米が困難になってからは、私が代わって、子供たちと同年代の禎子と千羽鶴の話をして、折り鶴の折り方を教えている。

昨年はさらに、夏の平和キャンプのテーマ「平和の航海へ、みんなで出航」に合わせて、子どもたちに背丈よりも大きなポスターをデザインしてもらった。それに、子どもたちは私が教えた船や海洋生物の折り紙を貼り付けながら、視覚的にテーマを表現した。皆で楽しく折り紙を折りながら、「心の平和を保つこと」、「困難に直面したときはみなで協力すること」、「海の生き物を大切にすること」などについて、子どもたちと対話を重ねた。

「伝える」ことの意味

第二次世界大戦の終結から80年がたった今、被爆者や戦争体験者が年々少なくなってきていて、その記憶を次の世代にどう伝えていくかが問われている。去年広島と長崎で、私が被爆者自身およびその子供から直接聞いた被爆体験は、あまりに衝撃的で、何があっても絶対戦争は二度としてはいけないという強い思いを、あらためて胸に刻み込んだ。「平和のために行動を起こす」というと大げさに聞こえるかもしれないが、戦争の体験に耳を傾け(他国の紛争被害者の実話も含めて)、それを周囲の人と分かち合うことが、私たちにできる最初の小さな、でも意義ある一歩だと思っている。

ニューヨークのコロンビア大学教育大学院 Teachers Collegeにて国際教育開発を専攻し、1990年よりDC在住。国際機関や国際NGOを通して、途上国の教育支援に従事し、2019年に退職。現在は、DCとその近辺に住む難民、ホームレスや低所得層の子供たち向けのボランティア活動に参加。SJA (Study Japanese in Arlington)というNPOの、折り紙ボランティアでもあり、2021年に、個人で折り紙YouTube チャンネル- Fold It! Origami for All Kidsを立ち上げた。 Instagram は、naoko.origami.for.all.kids (折り紙をいかに子供の教育や発達の目的で使うかに焦点)と、naoko.kamioka (社会的に不利な状況にある子供たちに、折り紙を広めることに焦点)。現在オンラインメディアプラットフォームnote.comにて、ワシントンDCでのおりがみ体験を通して触れたホームレスや移民・難民の人々と社会の多様性や格差について、エッセイを連載。