特集:戦後80年 被爆者小谷民子の声、母とみ江の声

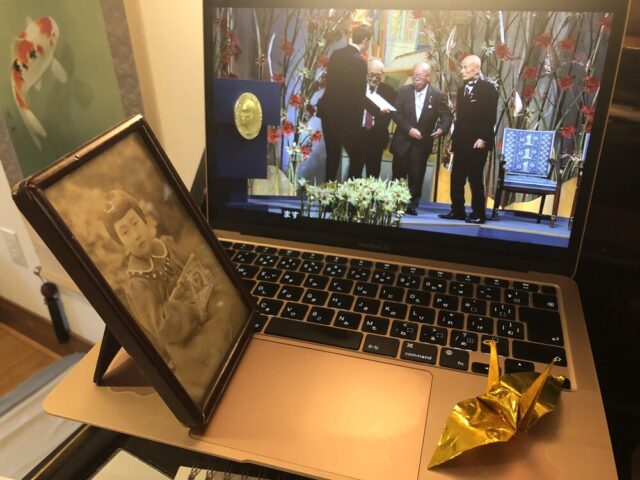

広島県出身の母が米寿を迎えた昨年12月10日、奇しくも広島県・長崎県原爆被害者団体協議会(被団協)がノーベル平和賞を受賞。ようやく被爆者や遺族の平和を望む声が世界に届くのかという楽観論も束の間、世界各地では何の罪もない一般市民、特に子どもや高齢者を巻き込む戦闘が続いている。80年前の8月6日、当時9歳だった母美榮は広島の爆心地から20キロ離れた江田島からキノコ雲を目撃した。それが世界で初めて米国が投下した原子爆弾であることなど知る術もなく青空にモクモクと昇る見たこともない綺麗な雲に感嘆したという。その時、爆心地から1.3キロ足らずの進徳女学校では13歳の私の又従姉小谷民子が被爆し、2週間後死亡した。

戦後80年たった現在、戦争そして核兵器の非人道性を伝えられる遺族の一人として平和への決意を新たに小谷民子そして民子の母小原とみ江(筆者の大叔母)の声を伝えたい。

民子の声が聴こえてくる

今年1月、まるで民子が戦後80年たった今なお続く世界各地の惨状を悲嘆するかのように、その声が聴こえてくる出来事があった。実家の母が年初に自宅で転倒骨折したため、急遽ワシントンDCから東京へトンボ帰りした私は実家マンションの日常生活の動線上にある障害物を除去すべく大掃除と収納物整理に取りかかった。その3日目のことだった。普段母が滅多に使わない家具の引出しの奥深くに隠れるように収められていた古びた木の小箱。箱を開けると民子の遺品が出てきたのだ。

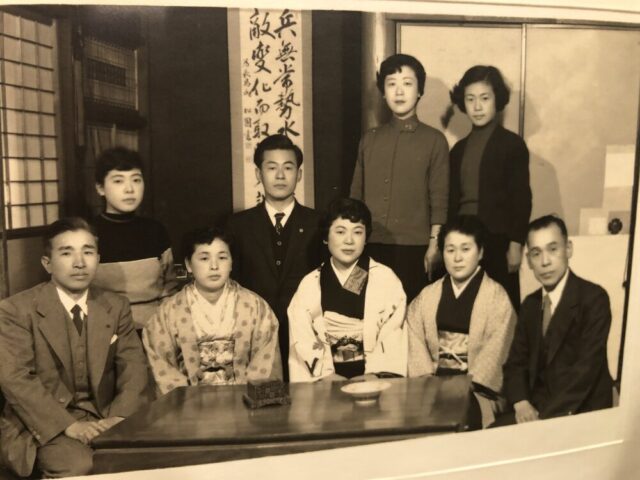

一人娘民子の遺品はとみ江が広島県府中町の自宅で戦後保管していたものだ。とみ江の姉(筆者の祖母)には五人の子供がいたため、四女の母が主にとみ江の娘代わりを務めていた。筆者の家族は小学生時代まで広島でとみ江の隣家に暮らしていた。その後父の転勤のため広島を一旦離れたが、父が病に倒れ退職後は、母が広島で高齢のとみ江夫妻と父の介護をした。1993〜1995年にとみ江夫妻が続いて亡くなった後、とみ江宅が県道建設路線となり両親は立退きと再転居を余儀なくされた。民子の遺品もその時一緒に広島から東京へ渡り東京マンションの家具の引出しの奥で30年間眠っていたのだ。

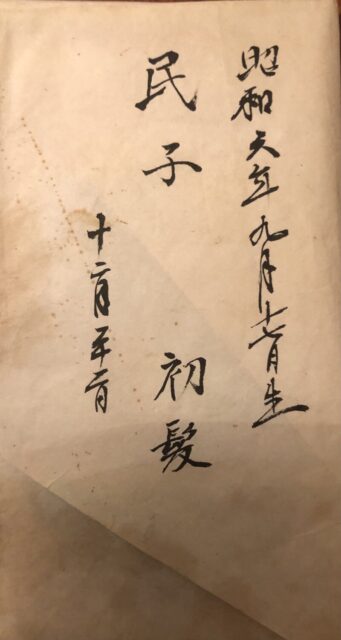

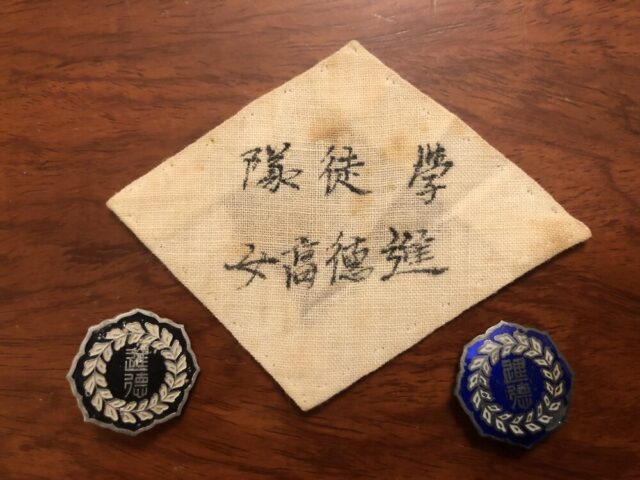

その遺品には、民子の母とみ江が大切に保管していた娘の生後三ヶ月の初髪、民子の進徳高等女学校入学許可証、被爆当時に胸につけていた校章や学徒隊進徳高女と記された菱形の白布、江田島へ出かけた母とみ江に宛てた民子からの葉書、進徳女学校の同級生から民子に宛てた葉書、几帳面に手書きで綴られた「家政帳」など。80年近く眠ったまま日の目をみることのなかった民子の遺品。それを目の前にして私は呆然とした。戦禍で暮らす13歳の少女の声が聴こえてきたからだ。

『家政帳』からみえる戦時中の民子の生活

民子の『家政帳』には、骨折や火傷の症状と対処法、外科的救急法や止血法など戦時中の非常事態への対処法から、「日常の経済」の廃物利用について「使用できないと思ふものを生かしてゆく、廃物を出さない、何でも國家本位。(口のためになるように考へること)」(ママ)など、お国のために戦時下を過ごす13歳の日常が綴られていた。その一方で、戦後の家庭科にも通じる内容も丁寧に記されている。例えば、栄養、感謝の心で食事をする作法、出汁のとり方、お味噌汁の作り方や障子の修理など。「味噌汁の風味をよくするには、(イ)すりばちでする、(ロ) 長く煮ないこと」、を読んだ時、まるで民子がわざわざ教えてくれているような錯覚に陥った。その晩、実家で何十年も使っていないすり鉢を取り出して味噌をすってみた。確かに風味がいつもと違う味噌汁が出来上がった。思わず「民ちゃん、ありがとう」と呟きながら一人味噌汁をすすった。

江田島を訪れていた母とみ江に宛てた民子の葉書、級友からの葉書

遺品のなかには民子が心細い思いを綴った葉書もあった。何らかの理由で民子を府中の自宅に祖母と残して江田島の姉宅へ用事に向かった母とみ江に宛てたものだ。

「御母様 其の後 御元氣の由 何よりです。私と御祖母様 夜となると無事着されたかと心配して居りました。毎日學校より歸る途中 きょうは手紙が来てゐるだろうと思ふと又来てゐない 私は涙が出る思ひでした おばあさんも大そう元氣でよく世話をして下さいますから これは 御安心下さい ・・・・ 御近所大變親切にして下さいますが 成る可早く歸宅して下さいね 學校より手袋を持参せよと言はれましたがどこにあるやら 又エリカバーもありません つき次第御知せ下さい皆様へよろしくお傳へ下さい」

また、進徳女学校の級友山根順子さんからのカラー挿し絵つき簡易ハガキは、「可愛らしい民子様」で始まり、親友同士がからかい合う無邪気な関係がわかる文面。日本髪結の綺麗な少女の挿絵の横には小さな手書き文字で「これは、私のおよめのときの晴れ姿なのよ。きれいでせう?ホホホ・・」この二通の葉書が投函されたわずか2ヶ月半後、民子も級友順子さんも原爆に命を奪われた。

民子の最期について、母とみ江の声、友人マス子さんの声

昭和60年(1985年)、民子の母とみ江が厚生省(当時)からの依頼『原子爆弾被弾者実態調査についてのお願い』に返信したと思われる下書きメモも見つかった。

「私用のため出かけて南竹屋町付近で被爆す。8月7日午前3時頃より被爆して帰らぬ小谷民子を探し毎日でかけました。被爆した娘の痛々しさに姿をみるだけで医者も薬もないままの最後の言葉などもまた、親の手にて火葬にしたことは今だ、わすれられない何時までも心に残って居ります。」

娘に先立たれたとみ江は1993年、82歳で亡くなるまで、毎日、民子の遺影の前で長い間祈っていた。前述の追悼平和記念館への寄稿文にも民子の最期の言葉の詳細を記しているが、民子は、隣人で母とみ江の親友・島岡佑三子さんが妊娠中であることを承知しており、生まれてくる赤ちゃんが自分の生まれ変わりだから悲しまないでほしい、と母とみ江を慰めた。それが、民子の最期の声だった。

また、近所に住む同じく当時13歳旧姓石井マス子さんが、民子の最期について被爆体験記に記している。

「近所の小谷民子さんが帰って来られないので心配をしていましたが、似島の救護所に送られていて十日に連れて帰られました。背中と腕を火傷しておられました。静養院の井上先生に家に来てもらって背中いっぱいの火傷のガーゼの取替えをされていました。一気にバリーと剥がされていましたが、痛がりもせず、ガーゼの下からは毛穴から血が吹き出ていました。毎日午後看護に通い、うちわであおいであげていましたが、間もなく亡くなられました。」熊巳マス子(旧姓石井)「予科練の歌を唄いながら死んでいった従兄弟」安芸郡府中町史第5巻別冊『府中町被爆体験記』)

民子の遺品は広島平和記念資料館へ

民子の遺品すべてを精査した私は、それらを丁寧に紫色の風呂敷に包み母の入院先を訪れた。母はびっくりした表情で、「あら、どこにあった?民ちゃんのだわね・・・」母の記憶から従姉民子の遺品が実家に存在していたことすら消えてしまっていた。が、手にとって確認する母の表情から当時のことが走馬灯のように甦っているのが手に取るようにわかった。

「お母さん、うちにこのまま保管しても民ちゃんが不憫だし、民ちゃんの御霊が何か訴えているような気もするよ。お世話になった追悼平和記念館にも連絡して、広島平和記念資料館で遺品を保管してもらえるか相談してみようと思うけど、どう思う?」遺品を一つひとつ手に取り、真剣な面持ちでじっと見つめていた母は、顔を上げて「それがいいわ、それが一番いい。」と、即答してくれた。

こうして今年春、生きていれば93歳だった民子の遺品は80年の年月を経て、広島平和記念資料館で後世に残す資料として永久管理して頂けることになった。国立広島追悼平和記念館でも、新たに大叔母とみ江の遺影と家族写真とともに原爆死没者追加登録をして頂いた。遺族である私たち家族にとっても平和への新たな決意を胸に誓う年。私は原爆ドームを仰ぎながら民ちゃん、そしてとみ江おばあちゃんにそう報告した。

なお、民子の被爆当時の惨状と民子の母とみ江の苦悩については国立広島原爆死没者追悼平和祈念館平和情報ネットワーク(以下追悼平和記念館)に体験記「小谷民子、原爆に命を奪われた女学生」が、民子の遺影とともに登録・公開されている。

国際学博士。2018年より英国ヘルプエージ・インターナショナル理事。2015年より認定非営利組織アドバイザー。英米及びアジア20カ国以上でビジネス・国際開発業務に従事。津田塾大学(BA)、国際基督教大学(MPA)、カリフォルニア大学(MA)、延世大学(PhD)卒業。2007年よりVIEWS編集委員。趣味はヨガ、2020年にインストラクター資格取得。