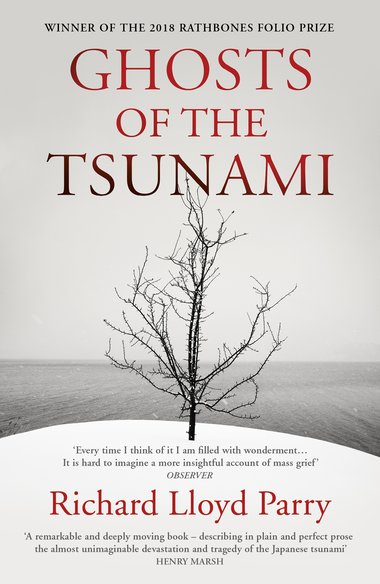

“Ghosts of the Tsunami” by Richard Lloyd Parry

“Ghosts of the Tsunami” by Richard Lloyd Parry

2011年3月11日の東日本大震災から7年半が経とうとしている。どんなに時間が経とうが、海外にいようが、日本人であれば、あの日にどこにいて、何をしていたかを覚えているし、津波のテレビ映像を見ながら、唖然として声も出なかったのではないだろうか。

私はあの日、日本から到着した友人と娘さんをワシントンダレス空港に迎えに行っており、到着後に機長からニュースを聞いた乗客が青ざめた顔で到着口を出てきたことを覚えている。4月には当時勤務していたワシントンDCの国際金融公社で募金コンサートを開き、集まった義援金を日本の赤十字に送った。でもその後、東北とは何の関わりもなく、特に近年はほとんど東北の復興のニュースも聞く機会がなかった。

“Ghosts of the Tsunami”の題に惹かれる

この夏たまたまロンドンのFoyles書店をぶらついていたら、「夏に読む日本」のテーブルがあり、“Ghosts of the Tsunami”が目についた。どこかの新聞で書評を見ていたのと、読みやすそうだったので、買い求め、その後のポルトガル旅行と帰りの飛行機の中で一挙に読んでしまった。著者Richard Lloyd Parryは1995年からジャーナリストとして日本に在住、最初は英国のIndependent紙のレポーター、現在は英国The Times紙のアジア地域エディターで、日本のみならず、アフガニスタン、イラク、北朝鮮など多くの国から報告している経験豊富なジャーナリストである。

本書は、宮城県石巻市釜谷地区の北上川河口から約4キロの川沿いに位置する大川小学校で、3月11日の東日本大震災で全校児童108人の7割に当たる74人と教員10名が死亡、行方不明となった悲劇に対し、2016年10月に仙台高裁で石巻市と宮城県へ下った判決を題材にしている。

地震後、児童は校庭に避難し、一部は迎えに来た親と帰宅したが、残った多くの子どもたちが津波にのまれた。当時は現場にスクールバスが待機しており、さらに、学校裏山への避難は緩い斜面を辿れば低学年でも5分で安全な高さへ行くことができる状況にあった。生徒の点呼を終えると、教頭(校長は当日の午後休みを取っており不在)と数人の教諭が校庭の桜の木の下で、「山へ逃げるか」「この揺れでは木が倒れるので駄目だ」などと話し合っていた。

一方、防災無線からは大津波警報が鳴り、避難を呼びかける声が響いており、その後、市の広報車から「津波が松林を越えてきた。高台に避難してください」と呼びかける声が聞こえた。教諭と集まった地域住民の間で、「山へ逃げた方がいい」「山は崩れないのか」などのやり取りがあり、結局、約200メートル先の 北上川堤防付近にあり、堤防とほぼ同じ高さ6~7メートルの高台に避難することになった。避難を始めたのは地震から約40分後、そしてその約10分後、6年生を先頭に、学校の裏手から北上川沿 いの県道に出ようとしたところで波に襲われ、高台ものまれた。

釜谷地区はこれまでに津波が到達した記録がなく、住民は大川小学校がいざという時の避難所と認識していたこと、しかも、山と堤防に遮られていて津波の動向が把握できない環境だったことなどが避難を遅らせた要因として挙げられた。「もし大津波が来たらここは危険」との意識が学校にも多くの住民にも薄かったらしい。

大川小の児童23人の19遺族が石巻市と宮城県に約23億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、仙台高裁は2016年10 月に事前防災の不備を認め、約14 億3610 万円の賠償を命じた。

本書では子供を亡くした数組の両親への6年に渡るインタビューを通じて、子供を亡くした家族の苦悩が痛々しく描かれている。さらに、震災後の石巻教育員会の対応の仕方や隠ぺい、教育委員会が行った子供たちへのインタビュー記録の抹消、唯一生き残った先生の証言への教育委員会の介入等々、非人間的な対応が次々と出てくる。釜谷地区と周辺の地図も詳しく、読んでいてわかりやすい。複雑な表現はなく、シンプルだが洗練された言葉遣いであり、ジャーナリストなりの中立的な視点に加え、著者の人間に対する暖かさが伝わってくる。

Ghostsに取り憑かれた人たち

著者は東北で出会った様々な人の中でも宮城県栗原市の禅寺・通大寺の金田諦應(かねた・たいおう)住職が一番印象に残っていると書いている。第5章の最初にこの金田住職が3月11日の夜、停電の真っ暗な中で、まだ被害の大きさがわからない中、星がまたたく夜空を見上げながら、何を感じたかを表しているが、見事な表現である。栗原市は津波に襲われた海岸から50キロほどの場所にあるが、津波の2日後には埋葬するべき遺体とともに数組の家族が金田住職の寺にやってきた。その後、遺体がひっきりなしに到着するようになり、わずか1ヶ月の間に金田住職は200人の葬儀を執り行なった。

死の規模よりも悲惨だったのは、生き残った遺族たちの姿だった。そこで住職は、Cafe de Monk(モンクは「文句」と金田住職が好きなジャズミュージシャンのThelonious Monk,それとお坊さんのmonkをかけている)という移動喫茶を始める。それは、お坊さん達が軽トラックに喫茶店の道具一式を詰め込んで、被災地を巡り、コーヒーを無料で提供しながら、被災者の話を聴く場を提供する「移動傾聴喫茶」。被災者の話に耳を傾けるうち、様々な「心霊現象」の事例を聞き、金田住職は霊体験の相談者にも応対することになる。東北は遠野物語で有名なように民間伝承の土壌もあるので、そのような背景も霊体験に結びつくのかもしれない。

著者は金田住職の活動、哲学に共鳴しながらも、最終的には「運命を受け入れる」しかないという住職の言葉に反発する。日本、あるいは世界でもあまりに賞賛されすぎる日本人の「我慢」に著者は辟易している。人的、組織的なミスを見過ごし、怠惰を見逃し、決定を下さない文化に反発し、日本で良しとされている“cult of quietism”を静かだがはっきりと非難する。静謐や自己規制よりも、宮城県、石巻市を相手に訴訟を起こした家族のように、子供が死んだことをただ受け入れるだけではなく、理をなさないことは正し、怒り、出る釘は打たれることを気にせずに戦う人々が今の日本には必要だと意見する。

なお本書が出版された後、大川小学校は2018年3月末で閉校した。また、石巻市と宮城県は2018年5月10日、上記の仙台高裁判決を不服として最高裁に上告した。

本書は2018年1月に早川書房から『津波の霊たち―3.11死と生の物語』という翻訳も出ている。

私は今、米国に住み、日本には年に1、2回休暇で行くが、訪問者として経験する日本は安全で食べ物は美味しく、人々は親切で、いつも癒される思いがする。しかし日本がより活気のある国でいて欲しいと切に思う。そのためには、大川小学校で子供たちを亡くした親が訴訟を起こしたように、一人一人が先例に捕らわれずに行動を起こすような方向に国全体が少しでも進んでほしい。

札幌市出身。ワシントンDCにある国際金融公社から退職後、ハワイ州マウイ島に引っ越す。現在は地元のロータリークラブ等でボランティア活動をする他、旅行、フラダンス、ウクレレ、ハイキング、水泳、庭いじりに勤む。