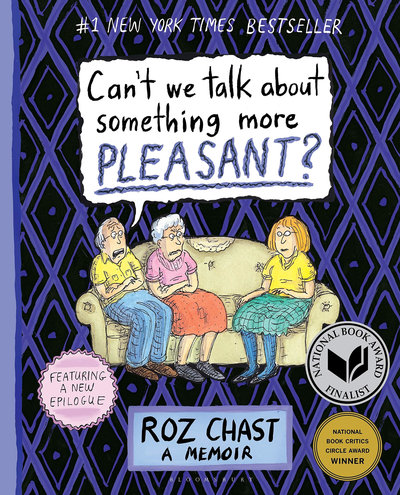

Roz Chast著 “Can’t We Talk about Something More Pleasant?”

Roz Chast著 “Can’t We Talk about Something More Pleasant?”

友人から贈られたこの絵本は、しばらくの間「積ん読」状態で本棚に置かれていた。アメリカの週刊誌「ニューヨーカー」の人気漫画家ロズ・チャストが著者で、出版年の2014年には数々の賞をさらった話題作であるにもかかわらず、「もっと愉快な話はないのかね?」のタイトルは何か不愉快な内容を想像させるし、手書きの文字は読みにくそうだし、絵も「ベルばら」や「ポーの一族」世代の私の目には麗しく見えない。ましてや、本のテーマである「老父母の介護」は何か他人事で、遠い先の話に思え、興味も沸かなかった。

それが、一度読み始めると、重い本体とこれまた重い内容にもかかわらず、本を手放すことができなくなるほど、面白い。「親の介護と看取り」の8年間の記録を縦軸に、そして、チャストと両親の複雑で奇妙きてれつな親子関係や家族のヒストリーを横軸に、ストーリーが展開されていく。チャスト独特の、パステルカラーで彩りされた細密な漫画と、これまた彼女らしいドライなユーモアとウィットに富んだ文章、写真などの複数の媒体を巧みに組み合わせて、チャスト家の歴史が万華鏡みたいな極彩色で描き出されている。

第二次世界大戦前にアメリカに移住し、ニューヨーク市ブルックリンの低所得者層居住地区に住み続けたユダヤ系ロシア人の両親の生活は清貧そのもの。小学校の副校長だった母親は、「消火栓」(アメリカの消火栓をご存じなかったらごめんなさい)のように小さくて頑丈な体だけど、怒らせると雷神と化して「I’m going to blow my top!(ブチ切れたわよ!)」の決まり文句をぶちまけていたとか。チャストの幼少期のトラウマの原因の1つが、この、ベスビウス火山のような母親だったことはすぐわかる。一方で、元外国語教師で、心優しく弱気な父親は、恐妻家で愛妻家。たとえ、紅茶のティーバッグが色が出なくなるまで絞って使わされても、彼女に絶大な信用と忠誠心を寄せ続けた。

そんな二人だが、90歳の声を聞く頃には体が衰弱し、日々の生活にも不自由が加速度的に出てくる。ブルックリンでの生活(これもトラウマの原因だそう)を忌み嫌うチャストが、コネチカット州の自宅近くに呼び寄せようとも、両親は「死」も「ケアホーム」も断固として受け入れない。説得に説得を重ねて、また、病気やアクシデントも重なって、ようやく両親に比較的快適な介護施設に入所してもらう。心身共に年老いて、新しい生活環境になかなか適応できない両親の様子を、時に愛情込めてユーモラスに、時にちょっと冷たく突き放して描写する。お父さんの手を引いて、デパートに男性用下着を買いに行ったところ、カルバン・クラインの男性モデルの筋骨隆々の写真を見て、「ロズ!この若者にはおっぱいがあるぞ!」とお父さんが驚愕するシーンは、なんとも微笑ましい。また、娘との距離は1センチたりとも狭めないのに、ジャマイカ出身の介護スタッフとはいとも簡単にボンディングしてしまう母親と、それをやるせなく見つめるチャストには、こちらまで複雑な気持ちになってくる。

両親のケアホーム入所後も、チャストに心の平穏は訪れない。親の健康の衰えや細るお財布を心配する一方で、心に描く天使のような娘「像」と現実の自分-40年前の家族への怒りをどうしても水に流せない-のギャップや罪悪感に苛まれ続ける。そして、父親は褥瘡に苦しみながら「滑り落ちるように」亡くなり、続いて、圧倒的存在だった母親も次第に朽ち果てていく。(でも、ホスピスから奇跡の生還も遂げてしまったりもする。)その一部始終を詳細に観察し描き出す最後の数ページは圧巻だ。

親の老齢化のプロセスや介護の在り方は様々だし、日本とアメリカで介護の制度や文化にも当然ながら違いがある。それでも、実父を看取った後で本書を読み返してみると、共感・共鳴するところが沢山あって、心に浸みてくる。チャストは両親の遺品を整理していて、50年代の電気シェーバーなど不思議な「コレクション」をいくつも見つける。我が亡父の場合、仕事机の引き出しから、使用済みのホッチキスの針がたくさん入った小箱が出てきた。書類を廃棄する時に針を外したのだろう。なぜそれを箱に集めていたのか、答えはもう聞けない。

横浜市出身。アメリカで博士号(政治学)取得後、東京とホノルル、ワシントンを拠点に、大学で国際関係や政治リスクを教え、移民問題や政策について研究中。