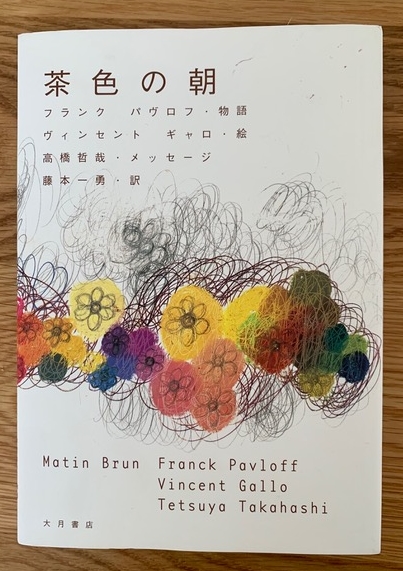

フランク・パヴロフ著「茶色の朝」

「茶色の朝」著者/フランク・パヴロフ(物語)/高橋哲哉(メッセージ)

訳者/藤本一勇 絵/ヴィンセント・ギャロ 出版社/大月書店

ある日突然、「茶色のペット以外は飼ってはいけない」という法律が施行されたら?

フランスの心理学者、フランク・パヴロフが書く『茶色の朝』は、そんな仮想世界が主人公と友人シャルリーの静かで何気ない日常を通して描かれているとても短い物語。実は「短編小説」と紹介するのがはばかられるほど。何しろ全体から挿絵を除くとたったの14ページという驚くほど短いお話なのだ。

本書は、本国フランスで200万部を突破し、世界26か国語以上に翻訳された世界的ベストセラー。著者のパブロフ氏は多くの読者に読んで欲しいとの願いから印税を放棄して、発売当時1ユーロで販売されたという。

世界が茶色に染まる

ある日突然、「茶色のペット以外は飼ってはいけない」という法律ができ、茶色ではないペットは「処分」されていく。茶色の犬猫は他の色と比べて繁殖力が弱く飼育管理がしやすい上、食べるエサの量も少ない、という「科学的」な根拠が政府からは示された。次第にお気に入りの新聞が廃刊に追い込まれ、図書館や街中の書店から書物が消えていく中、違和感を抱きつつもシャルリーと主人公は一緒にコーヒータイムでくつろいだり、TVでスポーツ観戦しながら日常生活を送っていく。

「少なくとも、まわりからよく思われてさえいれば、放っておいてもらえる」と、シャルリーも主人公も新しい茶色のペットを飼い始める。何もペットが禁止されたわけではない。「茶色のやつを探せばいいだけだ」と納得し、茶色に囲まれた安心感も悪くはないと思う。しかし、その静かな日常生活に終わりが訪れる。「過去に茶色以外のペットを飼っていた人も処罰対象」という新しい法律ができるのだ。そして友人シャルリーの姿が見えなくなる。主人公は慌てる。なぜって?自分だって前に飼っていたのは白に黒のブチの猫だ。「警戒すべきだった」、 「茶色の猫と一緒だったら安全だとずっと思いこんでいた」――と後悔を滲ませる主人公だが、彼の元にも茶色が支配する朝が訪れる。

日本オリジナル編集版を飾る、独特の世界観を表現するマルチアーティスト、ヴィンセント・ギャロによる挿絵

茶色が暗示するもの

フランス語の「茶色」、brun は、ナチスドイツが初期に茶色の制服を着用していたことからフランスでは「ファシズム」、「全体主義」を想起させる色なのだそうだ。私は茶色の服は好きだし茶色からファシズムの嫌なイメージも湧かないが、押し付けられるのはご免だ。そしてもちろん何色なのかが問題なのではない。全体主義は何も仰々しい絶対君主制や専制主義国家でしか起こり得ないことではなく、何気なく暮らしている平和な民主主義を謳っている国においてもジワジワといつの間にか迫る怖さがある。 このシンプルな物語のお話のように。

礼儀正しい「協調」へのモヤモヤ

この物語を読んで、最近身の回りに漂うもやもやの正体の輪郭をなぞられた感覚に捉えられた。コロナが猛威を振るい始めた2020年の年末、第2波と第3波の谷間をくぐるように、夫の赴任先となる東京へ入国した私たち家族。なかなか降りないビザにヤキモキしつつ、ロックダウン状態だったワシントンDCでの荷造り作業、飛び立つまで大切な友人たちともロクな挨拶もできず、夜逃げの体での引越しだった。あれから1年と2ヶ月が過ぎた。ふと気づくと「感染症の予防に効果的だから」という理由で市民の活動、行動を制限する「蔓延防止等重点措置」と「緊急事態宣言」が交互に繰り出された。安全、安心の掛け声の下、市民の行動自粛だけが唯一の解決策のような政策しか打ち出さない政府に対して、怒りやデモはない。データに基づいた科学的根拠の提示がないことへの不満の声を出すことが躊躇される雰囲気が漂う。お互いにお互いを「気遣い」、「周りの目を気にして」花粉症でくしゃみがひどいからと引きこもり、電車内では咳が出ないかビクビクし、簡易検査キットが爆売れし、巣ごもりの自粛行動が延々と続く。

この原稿を書いている時点で、日本は国際社会からの批判を浴びながらも、オミクロン株感染拡大を理由に外国籍の新規入国を認めない政策を取っている。この「コロナ鎖国」が国内ではすんなり受け入れられている。ワシントンDCから東京に引っ越して初めて髪を切ろうと訪れたヘアサロンでオミクロン株の話が出た際、スタイリストは間髪入れず「外国は怖いですね」と言い、「僕らは頑張っているのだから持ち込むのはやめて欲しい」――と。気持ちはよく分かる。確かに島国日本では、ウチと外の境界がすごくクリアだ。コロナ感染は人流を止めればある程度効果的に感染抑止になるとのデータもある。パンデミックでは命の安全が優先されるのはよく理解できる。そのための制限や政策、新しい制度も生まれるだろう。でも、やはり胸の内がスッキリしない。科学的根拠を議論するベースも示さず、ワクチン接種に関する行政責任は棚に上げ、とにかく「自分たちの命を守る」という大義名分と「感染拡大」と「重篤患者数と医療逼迫」のメッセージだけが政府やメディアを通して日々強調され、その流れでの入国規制。外国から得体の知れないウィルスがやってくるぞ〜の脅しはかなりテキメンに効いている。だからこそ、日本人社会全体が「仕方ないじゃん」という感覚に陥ってしまってないか。外国人差別にひどく鈍感になってないだろうかと不安になる。

茶色と向き合うこと

「茶色の朝」の日本語版には、東京大学教授で哲学者の高橋哲哉氏によるメッセージが収められていて、本書が執筆されたヨーロッパの歴史背景や全体主義の意義について、自由とは、そして私たち一人ひとりの心の底に巣食う日常の怠慢や自己保身について掘り下げて説明している。本編に続いてこの解説を読むと、簡潔な文章ながらも「茶色の朝」の物語の意味を、物語を超えて考えさせられる。

現代の日本ではどうなのか?民主主義のマジョリティーの流れに流されていないか?昨今の東京で感じていた不安感とちょっとした負い目が高橋氏の分析とぴたりと当てはまる。それは、何か違うと思っていても行動を起こさないこと、違和感の正体を掘り下げて考えることをどこか面倒臭くて辞めてしまっていたこと、少々不便はあってもそれなりの自由を享受できて特に困ることはないと思っていたことなど。分断が続く米国にも思いを馳せる。アイデンティー・ポリティクスによって言論の自由や思想の多様性をないがしろにする圧力についても知らず知らずのうちに色眼鏡で見ていないか。一人一人が思う「正義」の源泉はどこなのか。自分はなんとなく流されてしまってないのか。高橋氏のメッセージは「思考停止を止めること」という提言で締めくくられている。小さな本書に込められたメッセージは深い。

日課である愛犬の散歩。たまたま愛犬は茶色のベースコートにチョコレート色のマスク(顔)をしたシーズー犬。たまたま茶色のお気に入りのジャケットを羽織り、水の入ったペットボトル、通称マナーボトルを装備したバッグを持ちリードを握る。マスクを着用して踏み出す。セーフだと思う。その安心は何に基づいているのか自問する。

夫の赴任に伴い職を転々としたが、今はボランティア活動が中心。趣味はお家ヨガと陶芸教室での土いじり。