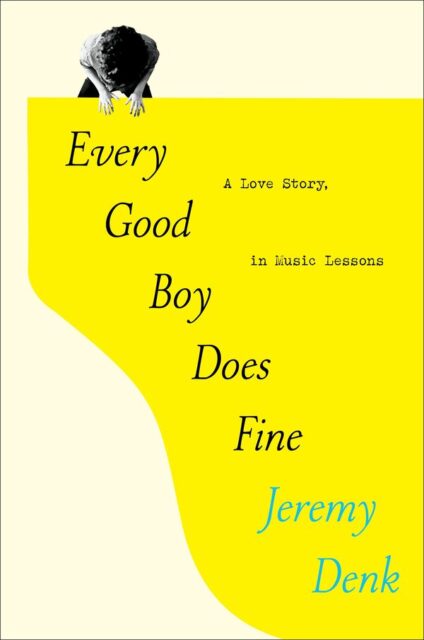

Jeremy Denk著 Every Good Boy Does Fine (Penguin Random House出版)

Jeremy Denk著 Every Good Boy Does Fine (Penguin Random House出版)

映画「サウンド・オブ・ミュージック」のマリアが、“ドはドーナツのド、レはレモンのレ~”と、歌でドレミを教えたのに似て、子供たちに譜読みを教えるときは、Every Good Boy Does Fine というフレーズがよく使われる。ト音記号の線上に載る音はそれぞれ、E(ミ)、G(ソ)、B(シ)、D(レ)、F(ファ)だと覚えられるように。(ちなみに女の子版のフレーズには、Every Girl Bakes Delicious Fudgeもある。)

これは、現在米ピアニストの代表的存在として知られるジェレミー・デンクが最近出版した回想録のタイトルにもなっている。A Love Story, in Music Lessonsという副題からもわかるように、彼がピアノの教えを受けた様々な師匠たちとの交流と、自身のピアニストとしての、さらには人間・芸術家としての成長の過程を振り返ったものである。

少年時代のピアノレッスン

初めての音楽体験であったバイオリンのレッスンにはなぜか拒絶反応を示した著者だったが、6歳の時、彼はみずからピアノのレッスンをせがんだ。初めてピアノを教えてくれたのは、ご近所に住んでいたモナ先生。著者の才能と上達の速さには目を見張るものがあったのであろう。始めてわずか6か月後には、モナ先生自身の薦めで、より上級の生徒たちを抱えていたリリアン先生の教室へと移籍。練習時間も毎日最低一時間と、ピアノとのかかわりが深まっていく。リリアン先生は著者にはグランドピアノが必要だと家族を説得し、中古のベーニング製グランドピアノが家族の居間の中心部を占めることになったのも、リリアン先生のお陰だった。彼女のもとでどんどん腕を上げていた著者だが、10歳の時には、父親の仕事の関係で, ニュージャージー州からニューメキシコ州に引っ越すことになる。そこで出会ったのは、ニューメキシコ州立大学のビル・リーランド(Bill Leland)教授であった。当初は、「プライベートの生徒 (しかもわずか10歳の子供)はとらない」と、著者の入門を渋ったリーランドであったが、著者の演奏を聴いて考え直し、彼のもとで著者は、若手のコンクールで徐々に頭角をあらわすようになった。

ピアニストになる決意

著者は、学業でも類まれな才能に恵まれ成績も秀でていた。12歳にしてすでに幾何学を学んでいた著者を、数学の先生は、「君は生まれながらの数学者だ」と言明し、化学の先生には化学オリンピックへ(この大会で著者は優勝を果たしている)、また英語の先生には創造的作文(法)の研究会への参加を強く勧められるといった具合だ。親は著者がピアノ一本で進むことに懸念を持った時期もあったようだが、本人は、音楽の道に進む決心を固めるまでにそれほど時間はかからなかった。クラシック音楽を好む変な奴だとクラスメートにいじめられても、へこたれなかった。母親はアルコール中毒がたたって大病を経験し、父親は浮気をするなど、家庭生活は必ずしも常にバラ色というわけではなかったようだが、両親とも著者のピアノ教育には熱心で、ハーバードとエール大学をけって選んだオーバリン大学に晴れて進学できたのは、両親が親族や知人の間を奔走して学費集めをしてくれたお陰だった。

オーバリン大学からインディアナ大学へ。そしてシェベックとの出会い

周りのクラスメートよりも年少(わずか16歳)で大学生になり、しかもピアノと化学の両方の学位取得を目指していた著者は、音楽とそれ以外の学業との両立だけでなく、人間関係でもいろいろな困難に直面する。しかしオーバリン大学時代の恩師ジョーゼフ・シュワルツ (Joseph Schwarts) のもとで 「熱情」や「悲愴」などベートーヴェンの名曲に次々と挑戦し、声楽や弦楽器の学生たちの伴奏や、現代音楽のアンサンブル活動にも熱心に参加して音楽の幅を広げていった。

オーバリン大学卒業後は、インディアナ大学大学院でジョルジ・シェベック (György Sebők) の教えを仰ぐ。オーバリン大学で聴いたシェベックのリサイタルに感銘を受けたことが理由で、東海岸の名門音楽学校のピアノ教師からの引き抜きを辞退したほどの大きな決断だった。シェベックはハンガリー出身の名ピアニストで、第二次大戦中にはユダヤ人強制収容所に収容されていたホロコースト・サバイバー。ハンガリー動乱を機に1956年パリへ亡命した後、著名なチェリスト、ヤーノシュ・シュタルケルの紹介で、インディアナ大学で教鞭を持つようになった。桐朋音楽大学音楽部門の名誉教授も兼任していたので、日本のピアニストの中にも彼の教えを受けた人がいるはずである。

少年時代の先生方からは、暗譜の戦略や弱点克服のための指練習など、実践的な基礎技術を叩き込まれた著者であったが、シェベックから受けた最初のレッスンでは、自分が弾いた音がどう響いているかを注意深く聴くべき、ということから始まった。 さらに、シェベックのレッスンを通じて、「作曲家はそれぞれ特有の『言語』を持って…」おり、「その作曲家の『文法』を理解して、曲のどこが『動詞』で何が『名詞』かわかるようになるまではその曲を理解することは出来ない」など、単に個々のピアノの楽曲をおさらいするという次元を超越した、深い音楽修行に取り組んだ。

ピアノと人生

ピアニスト Jeremy Denk (本人のFacebookページより)

幼少の頃からジュリアード音楽院で博士号を取得するまで、著者は数多くのピアノの師匠から様々な教えを得た。ある先生には、「勉強する時には、その曲のどんな細かい事にも『注意しすぎる』ということはありえない」と教えられ、別の先生には、「君の問題は、完璧主義者であることだよ。間違いにこだわらずもっと自由に弾いてごらん」とアドバイスされた。当然のことながら、師匠によっていろいろ教え方のアプローチも異なる。著者曰く、「シェベックは個々のピアニストが特有の解決法を見つけることを重視した」のに対し、ジュリアード音楽院博士課程で教えを受けたハーバート・ステッセン(Herbert Stessin)は、「何千人というピアニストの演奏を聴いてきているので、それらピアニストたちの絶対多数に役に立つような解決法の方を好んだ」といった具合である。

著者に限らずピアニストは、時には矛盾していると思えるような、様々な先生方のアドバイスを咀嚼し消化して自らの演奏に生かしていくことで、音楽家として独り歩きが出来るようになるのであろう。また、個人レッスンを通じて学ぶのは、ピアノの技術や音楽解釈だけでなく、先生方の人生観や人となりでもあったようだ。レッスンを通じて、大切な人生の教訓を知らずと学んできた。大人になってある日突然、思いがけず昔受けたアドバイスの本質を理解してハッとしたり、先生の言葉が不意に頭をよぎり、リサイタルの窮地を救ってくれたりもした。ピアノの恩師らから学んだレッスンは今後も、音楽活動に限らず著者の人生を色々な意味で支え続けるに違いない。

本書の楽しみ方

本書のユニークなところは、各章ごとに、メロディー、ハーモニー、和音、などについての解説があること、また、各章の冒頭に、著者がその時々に関わっていた楽曲がいくつかリストアップされていることである。馴染みのない楽曲の解説を譜面なしに追うのは容易いことではないものの、新しい発見も多く、筆者のピアノ鑑賞レパートリーが広がった。本書を読みながら、著者が語る曲をいろいろなピアニストの解釈で聴き比べをしたのも楽しかった。著者の回想録に刺激されて筆者自身のピアノ学習の思い出もいろいろ蘇り、我が家のピアノも久しぶりに蓋が開いた。ニューヨーカー誌や、ニューヨークタイムズ紙への寄稿者でもある著者の手腕は、ピアノの鍵盤上だけでなく紙面上でも巧みに踊る。本書が、音楽家やピアノ・ファンのみならず幅広い読者に愛読されることを期待する。

国立音楽大学および大学院修了。フリーランス司法通訳・翻訳者。ニューヨーク、パリ、東京を経て、1997年より首都ワシントン郊外に在住。夫と息子三人の五人家族。